被災前の備え:予備の装具の準備など自助の意識が大事

前田:熊本地震が起こったときは、長年行っていた洗腸から自然排便法にして約4カ月が経った頃でした。断水や停電があったので、自然排便法に切り換えておいて良かったです。しかし、装具は手元に2枚しかなく、心配でした。

川村:私は装具を自宅と会社にそれぞれ1カ月分ほど置いている他、外出時にはいつも装具2枚と必要なケア用品を入れたセットを2つ持ち歩いています。出張のときなどは「お薬手帳」もバッグに入れています。

震災後、夜でも両手が使えるようネックライトも持ち歩くようになりました。自宅では断水時に備えて、風呂の水はいつも貯めてあります。あと、自宅や会社付近のハザードマップは頭に入れていますね。

前田:さすがですね。私は消臭潤滑剤や剥離剤、洗浄剤などは持っていましたが、水がなくて困りました。なんとか最低限の水は確保できましたが、やはり水は用意しておけば良かったです。ネックライトは、私も震災後に持つようになりました。

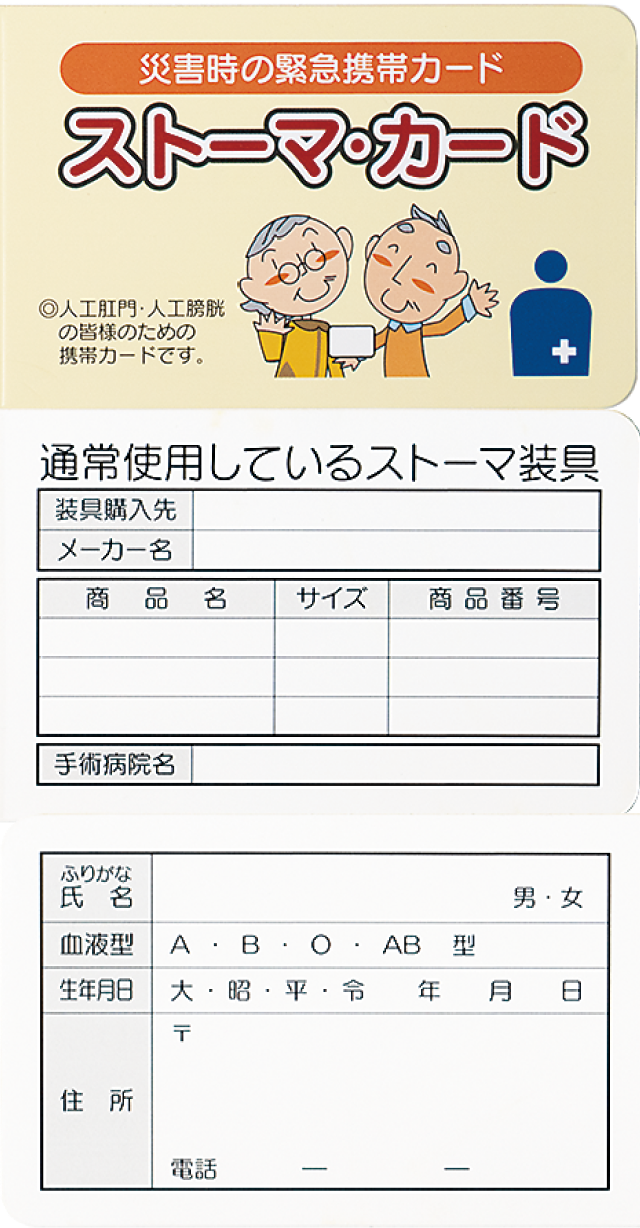

川村:岩手県沿岸は歴史上、繰り返し津波が来ている場所なので、常に自助の啓発はしてきました。東日本大震災の2カ月ほど前には、岩手県協力のもと「災害対策携帯ハンドブック」を作成し、オストミー協会の会員に配布を終えていました。同時に「ストーマ・カード」を配布し、自分の使っている装具の情報などを書いて、携帯してもらうようにお願いしていました。

東日本大震災の半年ほど前に日本オストミー協会岩手県支部で配布されたストーマ・カード。いざというときに備えてご自身のストーマや装具に関する情報をメモして携帯してもらった。

避難所の様子:必要な救援物資や食料はなかなか届かない

前田:自宅が半壊し、夫婦で避難所に行きましたが、基本的に車中泊だったため、いったん自宅に戻りました。その後、被災者を受け入れているホテルへ案内され、障害者、妊婦、高齢者といった配慮の必要な人のみが建物内に入れました。車中泊されていた方の中には、エコノミークラス症候群になってしまった人もいたそうです。

避難所の受付では、オストメイトであること、熊本県オストミー協会の支部長であることを伝えました。

シャワーは10日ほどで使えるようになりました。オストメイトであることを考慮していただき、個別にシャワーの時間を確保していただくことができました。普段は5~7日くらい持つパウチを使っていますが、避難所にいた間は3~4日で交換していました。昼間に自宅へ戻って片づけをしていると汗をかいたり、雨にぬれたりすることが多かったからです。ちなみに、装具の交換は片付けで自宅に戻ったときに行っていました。

川村:避難所はたくさん設けられましたが、内陸からの道路が通行止めになったこともあり、小さな避難所には支援物資が十分に届かなかったようです。県内各地の対策本部にはメーカーなどからの支援物資が届いていたようですが、オストメイトマークやストーマ装具についての理解が乏しく、避難所に送られることがなかったようなのです。ストーマ装具については、被災地支援に入ったWOC(皮膚・排泄ケア認定看護師)の方が、バッグに入れて持って行ってくださいましたが、届けられる範囲が限られていたのがつらかったですね。

今後の課題:装具の分散保管ができるシステムを確立したい

川村:先ほどお話ししたように、装具メーカーから県内各地の対策本部にストーマ装具が届いていたのですが、スタッフの方にオストメイトマークの意味が理解されておらず、山積みされていました。認知度を高める啓蒙を続けていく必要があります。

前田:震災直後は装具がなくて困ったという人もいました。そのため、分散保管が大切だと痛切に感じ、役場に頼んで公共施設にキャビネットを作ってもらって鍵を借りて個人管理しています。

現在、建設中の益城町本庁舎にも作ってもらう予定です。

前田さんがキャビネットで保管している装具セット(約1か月分)

装具2セット、剥離剤、洗浄剤、消臭潤滑剤、ウェットティッシュ、ティッシュペーパー、ゴミ袋(透明でないもの)、クリップを防水袋に入れている。

川村:盛岡でもオストメイトが普段から使っている装具を近くの避難所に預かってもらうシステムを確立しようとしています。想定被災者数に合わせて、標準装具を備蓄してもらうなど、物資供給に関する協定の締結を進めていきたいと考えています。

前田:良いですね。熊本ではオストメイト対応の仮設トイレも、益城町を含め備蓄していただきました。また、オストメイト用の災害対応アプリの開発を共同研究しています。

さいごに:オストメイトであることを声に出して伝える勇気を

前田:震災を経験し、一人では生きられないので、絆の大切さを知ることができました。オストメイトは自分に合う装具の準備をしておく自助努力が必要であるとともに、自分がオストメイトであることを声に出して伝える勇気が必要です。勇気を持って報告・連絡・相談をし、安心安全な生活を確保していきましょう。

川村:繰り返し同じことをやっていくことが大切だと考えています。日本オストミー協会の会員は現在7,000人ほどですが、身体障害者手帳を持っているオストメイトは20万人以上いると言われ、一時ストーマの人もいます。会員以外の人も含め、オストメイト全体のことを把握して情報を伝えていきたいです。

(発行:2021年6月)