ハザードマップで想定されるリスクを確認

政府の地震調査委員会によると、今後、南海トラフでマグニチュード8〜9クラスの地震が発生する確率は30年以内で70〜80%、40年以内で90%程度と言われています(2022年1月13日時点)。そのような大きな災害に備えて、とるべき行動を知っておき、乗り切れるよう準備をしておく必要があります。

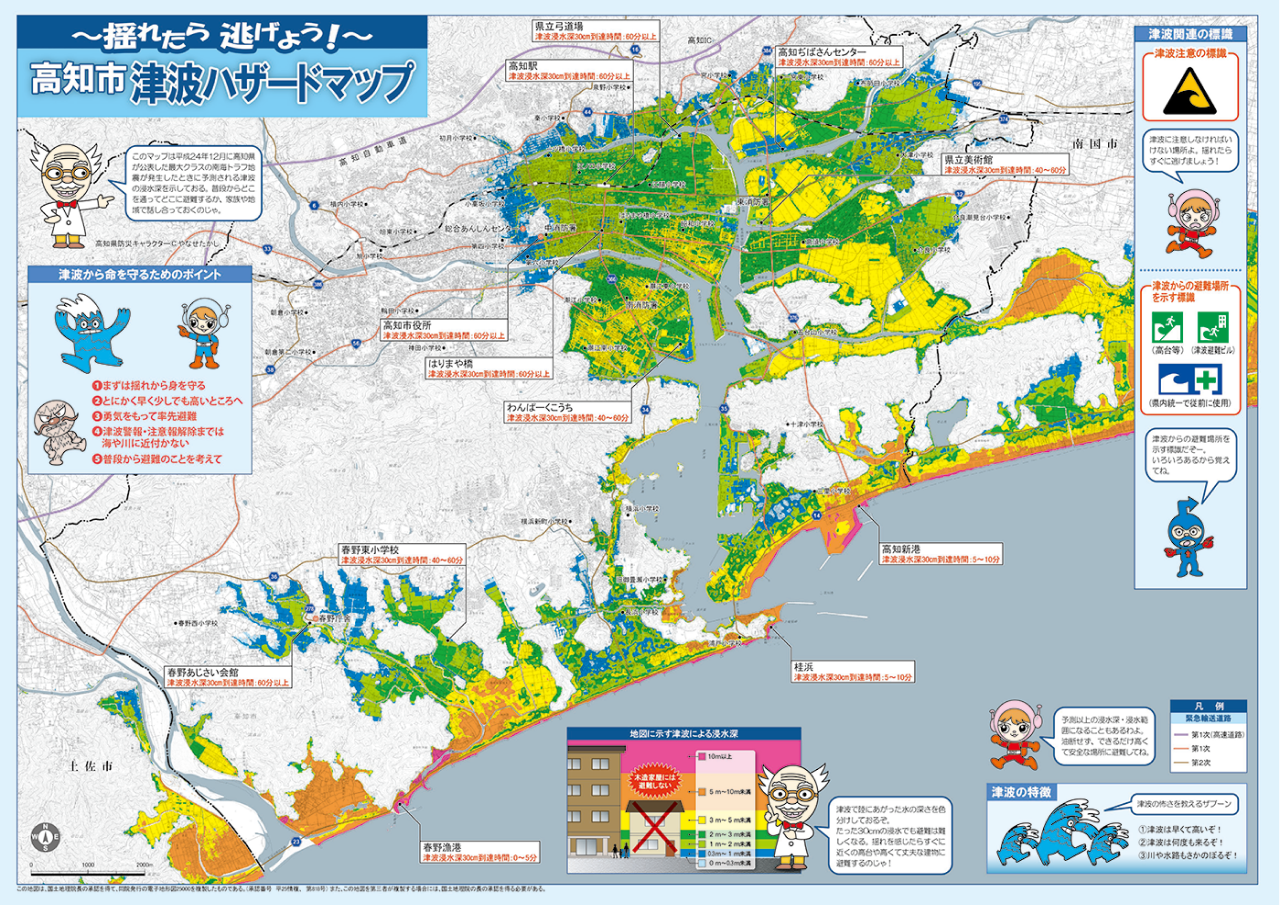

まず、将来発生が予想される巨大地震、また集中豪雨や台風などによる水害から身を守るため、災害の危険度を地図上で示した「ハザードマップ」を確認しておきましょう。

ハザードマップは自治体ごとに発表されており、ホームページや役所などで入手できます。

例)高知県高知市の津波ハザードマップ

最近は在宅避難も選択肢に

これまで避難といえば、避難所に行くのが一般的でしたが、避難所にも限りがあります。また、人が多くなるほどスペースの確保が難しくなります。近年はコロナ禍もあり、家屋の倒壊、火災、水害などのおそれがなく、自宅に留まっていても安全であることが確認できた場合は、在宅避難が基本となります。ただし、最寄りの避難所には、在宅避難をしていることを伝えておきましょう。自治体に状況を把握しておいてもらえるので安心です。また、在宅避難中に困ったことがあれば、避難所を訪問しましょう。食料などの物資が受け取れ、情報を入手することができます。

自宅での「籠城戦」に備えるには、防災グッズや飲料水、食料、カセットコンロとガスボンベ、バッテリー、オストメイトの方はストーマ装具などのケア用品をしっかり準備しておきましょう。普段食べているもの、使っているものをやや多めに備蓄しておき、消費したらその分を買い足して補充すれば、常に一定量を保つことができます。その際、1週間分程度を目安にすると良いでしょう。

自宅トイレが使用できなくなったら

災害時には断水や停電により、トイレが使用できなくなることがあります。

戸建て住宅では、水道本管から水圧を利用して住宅に水を引き込む「直結直圧方式」が一般的です。断水したときには、浴槽の水を入浴後も溜めておけば、その水をバケツなどで汲んでトイレの使用後に流すことができます。

マンションなどの集合住宅では、「受水槽式」や「直結増圧方式」が一般的です。電気を使いポンプを加圧するので、停電するとトイレを流せません。また、地震後は排水管が破損している可能性があるため、管理会社などの点検・確認が終了してからトイレを流すようにしましょう。破損した状態で水を流してしまうと、下の階のトイレから汚水があふれてしまうことがあるためです。

自宅のトイレが使えなくなったときに備えて、簡易トイレを備蓄しておきましょう。1週間分くらいあると安心です(1日平均4〜5回 ×7日分×人数分)。においが漏れないように、ふたがついた密閉容器に入れたり、防臭性のあるゴミ袋や消臭剤を活用することで気になるにおいを軽減できます。処分する際は、各自治体の指示に従いましょう。

水分摂取を控えるリスクについて

災害時にはトイレの心配から、水分を控えてしまう方もいます。しかし、水分不足はエコノミークラス症候群や脳梗塞などを起こしやすくなり、避難所で体調を崩して命を落としてしまう「災害関連死」の原因になることもあります。そのため、災害時もこまめに水分をとるようにしましょう。

断水したときは給水所などで飲料水が得られますが、行列に並ぶだけでもかなりの負担となるため、十分な備蓄をおすすめします (1日3㍑×人数分×最低3日分、できれば1週間分)。災害時に避難所となる学校や公園には給水栓が整備されている場合もあり、ろ過装置を利用して学校のプールや河川の水を水源としたり、民間の井戸を活用するなどの方法も地域によって行われています。こういった給水拠点の情報をどれだけ知っているかも重要です。

災害時に避難所を利用するときは

避難所では多くの人が一緒に生活するため、お互いの気配りや思いやりが必要です。災害時は自分だけではなく周りの人たちも被災者であり、大変な状況であるということを忘れないようにしましょう。

オストメイトが避難所で過ごす場合、周囲の理解が得られにくく、心理的な負担も大きくなりがちです。避難所に行ったら、なるべく早めに自分がオストメイトであることを避難所の責任者などに伝えて、必要なときは遠慮せずに助けてもらいましょう。ただ、いつも助けてもらうばかりではなく、避難所のお手伝いをするなど、動けるときには率先して他の人を助けたりすることも大切です。

避難所のトイレ支援

「みんな元気になるトイレ」

近年は災害時の利用を想定して設計された「みんな元気になるトイレ(トイレトレーラー)」を導入する自治体も増えています。この取り組みでは、大規模災害が発生したときに、近隣の自治体を中心に全国から駆けつける・ 駆けつけてもらうといった、相互に支援しあうネットワークづくりが行われています。

トイレトレーラー

災害時の利用を想定して作られた移動設置型のトイレ。 1台に洋式便座の個室が4つあり、うち1室はオストメイトにも対応しています。

災害派遣トイレネットワークプロジェクト みんな元気になるトイレ 助けあいジャパン http://corp.tasukeaijapan.jp/toilet/

(発行:2022年9月)