ストーマ造設後の食事や、お酒、間食はどうしたら良いですか?

ストーマ造設直後の入院中は、やわらかく消化の良いものを食べて消化障害を防ぎます。ただし、腸の機能を弱めないように、退院に向けて徐々に通常の食事へ戻していきます。咀嚼(よく噛むこと)や嚥下(飲み込むこと)に問題がなければ、しっかり噛んで腸を使うようにすることが重要です。ストーマを造設してから1ヵ月ほどは、むくみが出たり食欲が落ちたりすることもありますが、一時的なものなので安心してください。

お酒や間食などは個人差があるものの、少量であれば問題ないことが多いといえます。そのため、私はその方の健康状態を見て、過度に禁止しないようにしています。ただし高血圧や糖尿病などで食事制限を行っている場合は、様子を見ながら微調整をしていく必要がありますので、看護師や管理栄養士にご相談ください。

排泄物のにおいや、たまるガスが気になります。どうすれば良いですか?

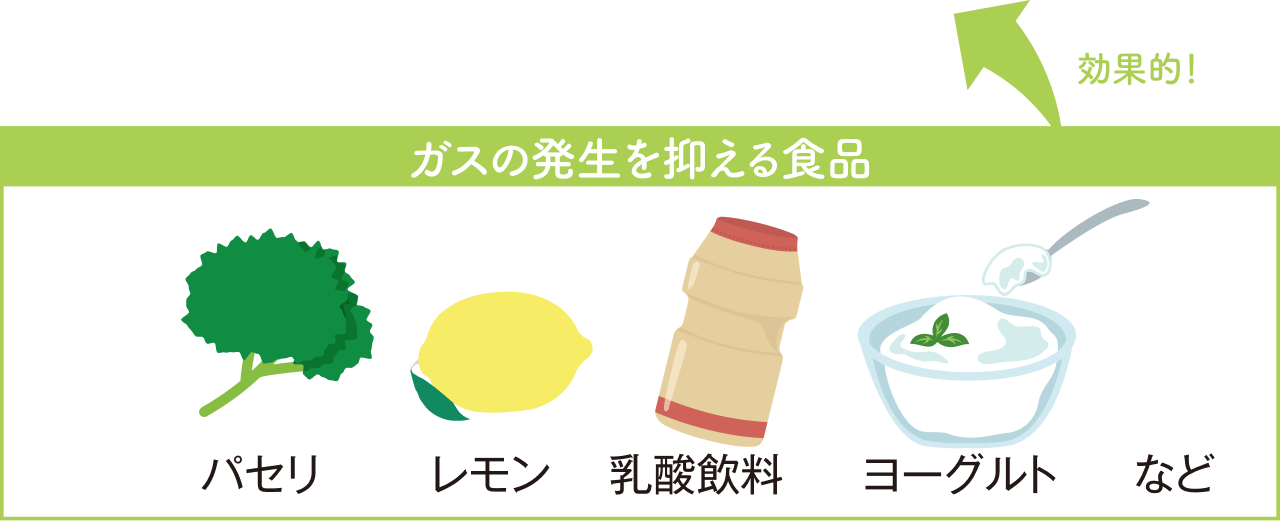

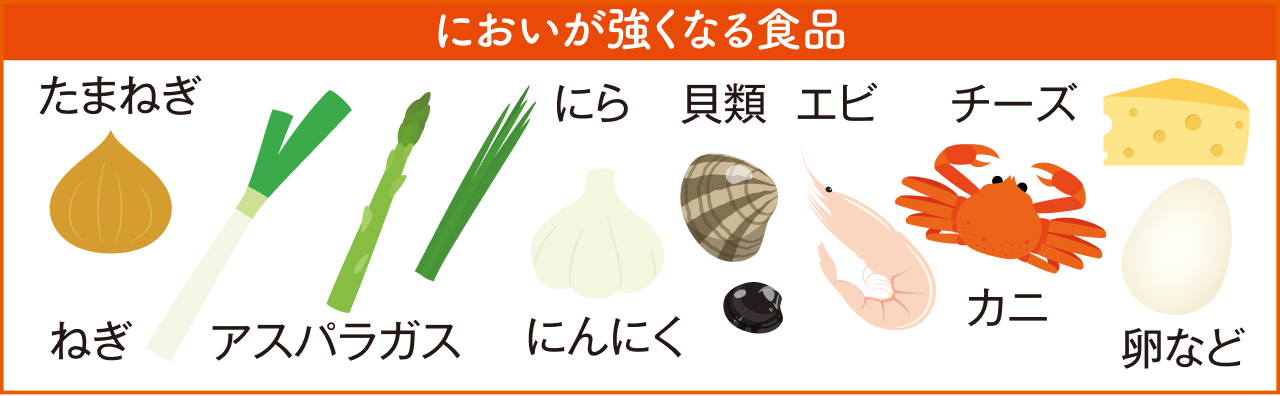

最近のストーマ袋は、においが外に漏れないようになっています。それでも気になる場合には、においを抑える食品を上手にとり入れると良いでしょう。

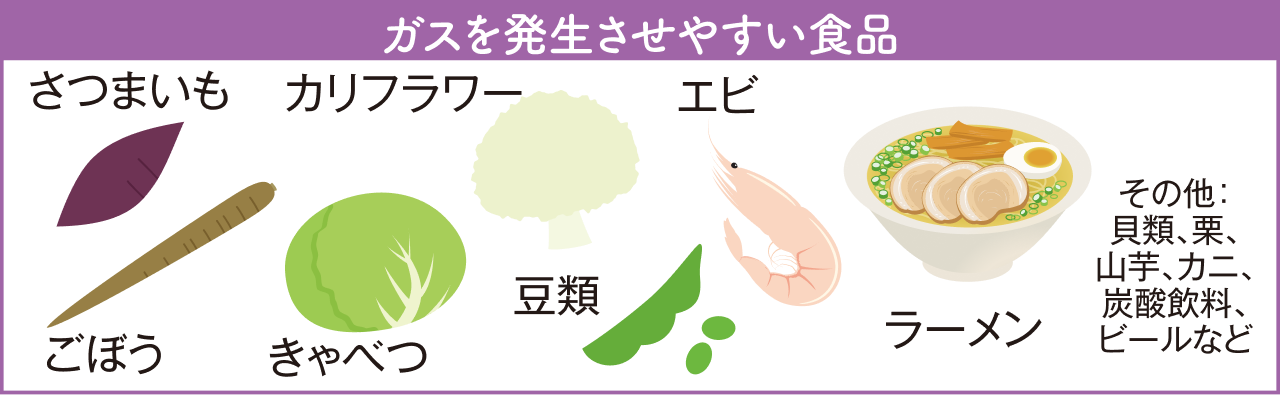

ガスについては、最初はストーマ袋が膨らむことに驚かれる人も多いようです。まずは、どのような食品がガスを発生させやすいかを知っておきましょう。

そして、ガスが気になるときは、ガスの発生を抑える食品を積極的にとることをおすすめします。また、食事中の会話、ストローを使った飲み物の摂取、ガムを噛むことなどは、口から空気をとり込みやすく、ガスが増えてしまう原因になることも頭に入れておきましょう。そのほか、腸内フローラとよばれる腸内細菌叢のバランスが乱れている可能性があるので、乳酸菌やビフィズス菌をとるなどして腸内環境を整えることが有効です。

下痢や便秘になったときは、どうすれば良いですか?

ときどき下痢をすることがあっても、短期間で治まる場合は心配しすぎることはありません。長期間続くときには、主治医に相談しましょう。

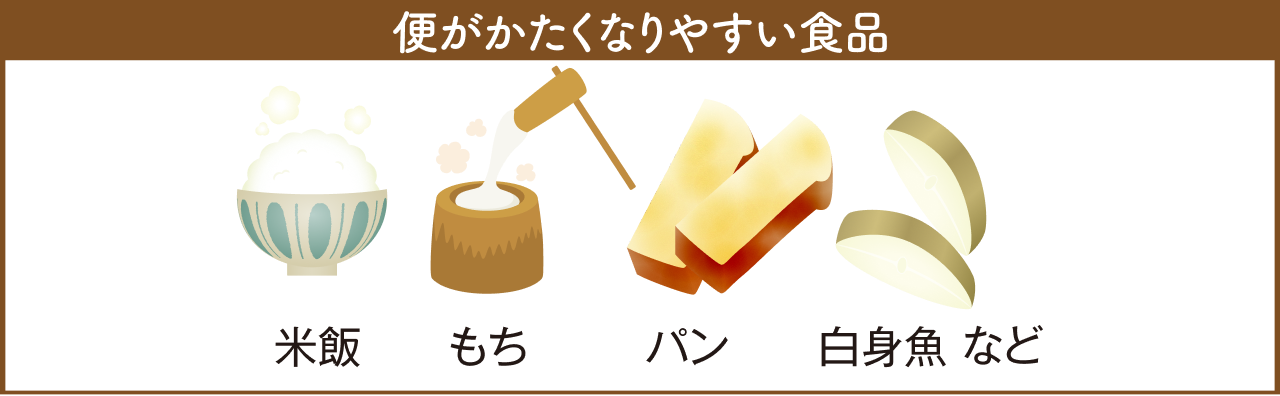

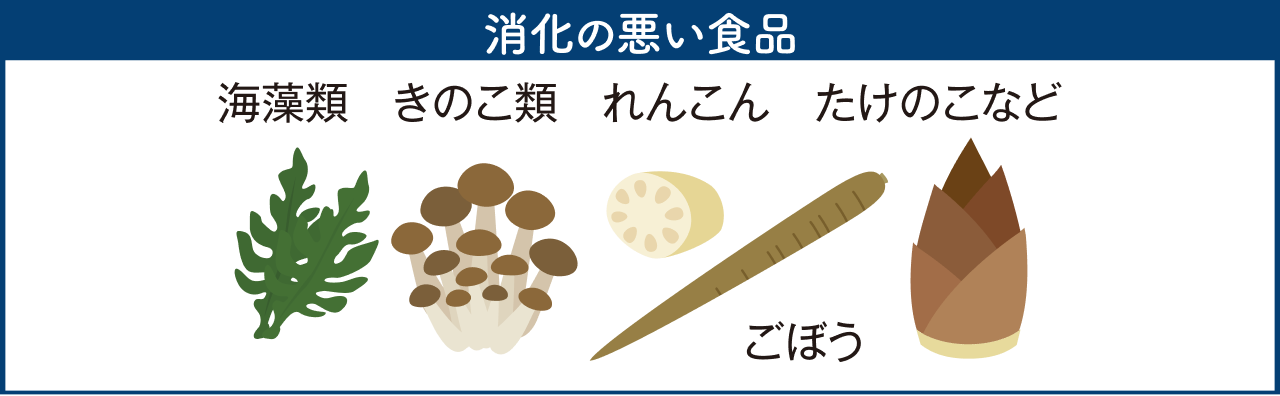

便秘の場合は腸閉塞予防のためにも、便がかたくなりやすい食品や消化されにくい食品はたくさん摂取しないようにし、皮をむく、細かく刻む、裏ごしをするなどの工夫をすると良いでしょう。

ストーマに慣れてくると、少しずつ排泄のタイミングがわかり、下痢や便秘などになりやすい食品や食事と排泄のパターンなどを把握できるようになるので、ご自身なりのコツがつかめるようになってくると思います。

ストーマの種類によって、意識したほうが良いことはありますか?

消化管ストーマの方は、腸閉塞の予防のためにもよく噛んで食べるようにしてください。

また、特にイレオストミー(回腸ストーマ)の方は、脱水にならないように水分と塩分をこまめに摂取しましょう。

ウロストミー(尿路ストーマ)の方は、尿路感染を予防するために、ビタミンCを多く含む食品(柑橘類やベリー類など)、ヨーグルト、味噌、納豆、キムチなどの発酵食品、きのこ類など免疫力を高める食品をとると良いでしょう。

食材は、ガスが出やすいもの、においが強くなりやすいものなどがありますが、避ける必要はありません。食べ過ぎないようにしたり、それらを打ち消すような効果のある食材を組み合わせることで緩和されますので、色々と試してみましょう。

※ここにあげた食べ物がすべての方に適用するとは限りませんので、あくまで参考程度としてください。

日常の調理を楽にするために、工夫できることはありますか?

食材を冷凍保存することで、毎日の食事作りの手間が省けます。

たとえば、刻んだ野菜などは凍らせたまま炒め物などに使えるため、時短につながります。消化が悪いとされているきのこ類や小松菜のようなかための野菜は、冷凍すると細胞壁が壊れるためやわらかくなり、栄養素も吸収されやすくなるというメリットがあります。

冷凍食材をおいしく長持ちさせるには、フリーザーバッグに1回分ずつ小分けにして、なるべく空気を抜いてから冷凍庫に入れるのがコツです。冷凍した食材は、長くても1ヵ月以内に使い切るようにしましょう。

おいしく食べる冷凍のポイント

| 根菜類 | 食べやすい大きさに切って、軽く茹でてから冷凍する。 |

| 葉物野菜 | ややかために茹でてから冷凍。凍ったまま加熱する。 |

| キノコ類 | 石づきを取り、使いやすい大きさに切って冷凍。使う際は凍ったまま加熱する。 |

| 肉類 | 厚さが均一になるように平らにして冷凍する。下味をつけてから冷凍しても良い。 |

| 魚類 | 切り身はキッチンペーパーで水分をふきとり、1切れずつ冷凍する。 |

でんぷんが多い野菜は、水から入れずに沸騰してから入れるようにしましょう!

食事や栄養について、相談したいときはどうすれば良いですか?

食事や栄養について気になることや悩みがある場合、ストーマ外来で看護師に相談し、管理栄養士を紹介してもらうのも良いでしょう。また、食事や栄養に関する支援・指導を行う地域密着型の拠点として「栄養ケア・ステーション」が全国各地に356箇所(2021年4月現在)あります※。近くにあれば、気軽に相談してみてください。

オストメイトでも、工夫をすることでどんな食材も楽しむことができます。もちろん、外食なども安心してできるようになると良いですね。

※栄養ケア・ステーションについては以下のサイトをご覧ください。

https://www.dietitian.or.jp/carestation/(発行:2022年3月)