ストーマを造設しても入浴できますか?

患者さんの中には、ストーマを造設するともう普通に入浴できないのではないかと思われる方が少なくありません。しかし、ストーマ装具を正しく装着していれば入浴中に装具が外れることはなく、湯船に浸かってもパウチの中や体内にお湯が入るようなこともありませんのでご安心ください。ちょっとした工夫でこれまで通り入浴することができます。

当院では入院中に装具交換を覚えてもらい、最低でもシャワー、できれば一度は入浴体験をしてから帰っていただくようにしています。

入浴前に気をつけることはありますか?

まずは体調が良いかを第一に考えます。体調がすぐれないときの入浴は避けてください。

入浴は、食前もしくは食後しばらく経ったあとなどの排泄の少ない時間帯を選ぶと良いでしょう。

入浴の直前にストーマ袋内の排泄物とガスを排出し、排出口をきれいにし、脱臭フィルター付きのストーマ袋を使用している場合は、同梱のフィルターシールを貼ってお湯が入らないようにしましょう。(フィルターシールがいらない装具もありますので事前に確認してください。)

湯船に浸かったとき、ストーマ袋が浮いてしまうのが気になる場合は、小さく折りたたんでクリップや洗濯ばさみ、テープなどで固定すると良いでしょう。

入浴後に気をつけることはありますか?

入浴後は面板に貼り付きが弱くなった箇所がないか確認し、ストーマ装具の表面だけでなく、裏面まで水分をよくふき取りましょう。水分が残っていると、皮膚トラブルの原因になることがあります。

装具をドライヤーで乾かす人もいますが、肌に直接、熱風が当たらないように気をつけてください。

入浴シートや防水テープを使用した場合は、貼りっぱなしにすると周りが赤くなってくる人もいるため、入浴後には放置せず、必ず剥がすようにしましょう。

お湯に浸かるとストーマ装具が剥がれそうで心配です…。

ストーマ装具は、お湯に浸かっても簡単に剥がれることはありません。心配な場合は「デルマポア」などの防水性のあるサージカルテープを装具の面板の周囲に貼っておけば、湿って辺りが濡れるのを防いでくれます。

入浴施設を利用するとき、事前に確認するべきことは?

万が一漏れたときを想定し、基本的に自分でストーマ装具の交換ができることが入浴の前提ですが、自分でできない場合は必ず浴室まで一緒に行ける人(同性の人)の付き添いがあることが大切です。

また万が一のトラブルに備えて、装具セットを浴場へ持参しておきます。異常を感じたときや緊急性がある場合は最寄りのトイレで処置します。急がなくても大丈夫であれば、自分の部屋まで戻って処理します。

衛生的に管理されたストーマ装具を装着して入浴することは、公衆浴場法の禁止行為には当たりません。ですが残念なことに、入浴施設側の理解不足から、ときにはオストメイトの入浴を拒否されてしまうこともあるようです。

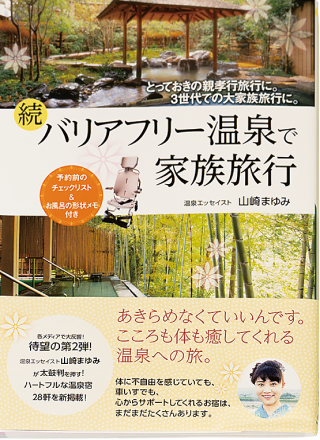

こちらの本には、バリアフリーの宿や入浴施設、オストメイト対応のトイレや多目的トイレの有無も紹介されておりますので、旅行の参考にしてみてはいかがでしょうか。

バリアフリー温泉で家族旅行 昭文社

ご購入を希望される方は、お近くの書店などにお問い合わせください。

貸切りで入れるお風呂でゆっくりと温泉を満喫してみるのもいいでしょう。

温泉や銭湯で人目を気にせずに入浴する方法はありますか?

浴場の照明がやや暗い、岩陰などがある、湯気が多い、透明ではない濁り湯である、湯の流れがあり水面が静かではない、といったところは比較的目立ちにくくなります。

公共の浴場では、必ずストーマ装具を装着して入浴してください。ストーマ装具の上から肌色の入浴シートを貼ったり、装具を入浴用の小さいパウチや入浴用キャップにすると目立ちません。

浴場にはタオルを2枚持って行くと、1枚は体を洗うときに使用し、もう1枚は湯に浸かる直前まで腹部にかけておくことができます。入浴時に使うのは、真っ白な手ぬぐいより柄の入ったタオルのほうが目立ちにくいとの声もありました。ワンピースや半ズボンなどの形で、身につけたままお湯に浸かれる「湯あみ着」を利用できる施設もあるようです。

最後にひとことメッセージをお願いします

ストーマ周囲を清潔にするだけでなく心身の疲れをやわらげるためにも入浴は大事です。不安があれば、ストーマ外来などで相談してください。

公共浴場での入浴には抵抗感がある方もいますので、無理強いはしないようにしています。

体と心の準備がきちんとできている事が大切ですので、入りたくなったとき相談してもらえれば、その都度アドバイスさせていただいています。温泉に行くことを迷っていた患者さんから「思いきって行ってきました」「気持ちよかったです」といった報告を聞くと、とてもうれしいです。

(発行:2020年11月)